【第3回】『自動化・省力化のためのマテハン機器最前線をよく知ろう!(自動倉庫編)』

【執筆】一木 秀樹 (いちき ひでき)/未来フォレスト代表

自動倉庫とは?

今や保管システムの代名詞となっている自動倉庫です。自動倉庫の中には、立体自動倉庫・マルチシャトル・自動化倉庫が区分されます。立体自動倉庫は、更にビル式・ユニット式に分かれており、搬送物の視点ではパレット用とコンテナ用があります。

立体自動倉庫は、ラック・スタッカークレーン・周辺荷捌き設備・制御・物流システムなどで構成されています。周辺荷捌き設備の入出庫には、コンベヤが多く使われており、パレット系はチェーンコンベヤ、コンテナ系はモータローラコンベヤが使われています。ユニット式立体自動倉庫は、ビル式よりも構造自体は簡単であり、短納期、低コストになりやすく、現状での主流と言えます。

IHI物流産業システムより提供:自動倉庫

第2回で紹介した『中小企業省力化投資補助金』のカタログ型カテゴリーとして自動倉庫が登録されています。中小企業が対象になりますので、該当する場合は検討するのも一つの有効な手段と言えます。

マルチシャトル

近年飛躍的に使用が拡大されている自動倉庫のタイプです。入出庫能力が高く高密度な自動保管が可能です。その最大の特徴は、搬送装置にシャトル台車を使用していることです。レール上をシャトル台車が移動し、パレットやケース等の荷物を自動で保管・入出庫できます。ピッキングでは、GTP(Goods To Personの略)が可能となり、ピッキング作業する人の定位置作業が実現します。

一般的な自動倉庫のスタッカークレーンに比べて、省エネで高密度な保管が実現できるのも魅力です。マルチシャトルの代表的メーカーは、トーヨーカネツ(株)(マルチシャトル)、村田機械(株)(ユニシャトル)、(株)ダイフク(シャトルラック)、(株)イトーキ(SAS)などがあります。

パレット保管システム

オカムラより提供:サイビスター

パレットタイプでは、フォークリフトとの組合せで使用するパレット保管システムもあります。少品種大量保管に向いており、フォークリフトによる作業の大幅削減にもつながります。

最近展示会でよく見かけるようになったAGF(Automated Guided Forkliftの略でコンピュータ制御により無人で搬送するフォークリフトのこと)との組合せによっては、更なる効率化を期待できます。

こちらの代表的なメーカーとしては、(株)オカムラ(サイビスター)、三進金属工業(株)(アイシャトル)などがあります。

その他の自動倉庫1

オカムラより提供:オートストア

2024年の国際物流総合展では、さまざまな自動倉庫が出展されていました。その中で、やはりこの2社の存在は大きいと思います。オートストア(AutoStore社)とスカイポッド(Exotec Nihon(株))になります。

AutoStore社は、ノルウェーの企業であり、(株)オカムラが日本での導入を牽引しました。最初に日本で導入されたのは、2016年にニトリグループの通販発送センターである(株)ホームロジスティクスでした。当時の注目度は高く、多くの見学要望があったと聞いております。

格子状に組み上げたグリッド内を、ビン(専用コンテナ)を隙間なく格納し、ロボットが最上段のグリッド上を走行してビンを搬送するシステムになります。

これにより、倉庫スペースを最大限に活用し、省スペースかつ効率的な保管・ピッキングを実現することになります。自由なレイアウトができるのも特徴で、建屋の形状や柱・防火区画などの制限を受けにくい面があります。

AMR同様に、1台のロボットが故障しても作業の中断リスクを最小限にできます。導入先としては、通信販売業界に向いているイメージが強いですが、実際には製造関連やユニークな商品の保管でも使用されており、柔軟に対応できるのも特徴です。日本では、トーヨーカネツ(株)、ソフトバンクロボティクス(株)もオートストアを取り扱っています。

スカイポッドを扱うExotec Nihon(株)は、フランスの企業になります。日本での最初の導入先はアパレルメーカーになります。その後、2022年に(株)ヨドバシカメラに導入されることが発表されました。搬送ロボットが、ラックから商品が入ったビン(専用コンテナ)を自動で取り出し、ピッキングステーションにいる作業者の手元まで搬送するGTPシステムになります。

Exotec Nihon(株)は、新木場にショールームを構えており、実機を見学することも可能です。オートストア同様に、高密度保管・拡張性・自由なレイアウト・搬送ロボットのトラブル対応も可能です。搬送ロボットの遠隔管理をExotec Nihon(株)で行っている安心感もあります。日本でのパートナー企業は、IHI物流産業システム(株)とオークラ輸送機(株)になります。

その他の自動倉庫2

2024年に開催された国際物流総合展で注目された自動倉庫は他にもあります。ラピュタASRS(Rapyuta Robotics(株))とAirRob(プラスオートメーション(株))です。

ラピュタASRSは、共通化された部品を使ってブロックのように積み上げて構成していきます。何といっても現場に合わせての設置が可能であり、アンカー不要なため移設や増設も可能です。

この考え方は、先行している伊東電機(株)のid-PACコンベヤシステムの考え方と似ており、発表された当時は共感を覚えました。構造体の素材にはプラスチックが使われているのも特徴です。ガラス繊維入りの強化プラスチックです。ベースブロック・ポール・フロアパネルの3つの部材で構成されており、シンプルな点もいいですね。

2024年10月に日本出版販売株式会社の新物流拠点「N-PORT新座」に導入されており、稼働後の評価が注目されるところです。

プラスオートメーションAirRob

プラスオートメーションAirRob 床部

AirRobも構造はシンプルです。天井高に合わせての設置が可能であり、通常の床での設置やラック・トートを使用できるのが特徴です。FloorBot(t-Sort)と連携することでコンベヤレスにもなります。

越境EC「Doorzo」を運営するSIG Service株式会社で導入現場を見せていただきました。t-Sort AGVとt-Sort 3Dとの組合せ運用であり、越境ECの独自な運用にマッチングしていることを実感しました。訪問前のイメージは小規模運用を想定していましたが、実際は想像以上の大規模運用でした。

顧客の導入満足度は高く、今後の顧客の取り扱い量拡大にも柔軟に対応できるしくみと思われました。

スペック

- t-Sort AGV:72台、シュート設置数:333間口

- t-Sort 3D:32台、シュート設置数:1,260間口

- 収納トート数:10,000個、保管ラック6列、AirRob:24台、FloorBot:80台、ステーション数:5か所

※ プラスオートメーションホームページ導入事例より引用

自動倉庫の導入ポイント

ここでは、導入ポイントについて紹介します。製品には各社各様のメリットがあり、展示会で見るだけでは中々決められないかもしれません。これだという製品があれば、自社の現状に合うかを掘り下げていくことが大事です。沢山のメーカーに声をかけて絞っていくのは、逆に時間の浪費になるかもしれません。絞るとすれば、2・3社程度にすべきです。相見積りで競わせるのは、一昔前の手法と言わざるを得ません。

コストは重要な検討要素ではありますが、自社の課題状況にあわせて、数年後のあるべき姿を十分に想定しておく必要があります。機械や装置である以上は、メンテナンスが必要です。ランニングコストは必須になりますので、イニシャルが安ければ良いという訳ではありません。

【4つの選定ポイント】

① 課題の明確化と現状分析

② 自動倉庫の選択

③ 導入後の運用とリスク管理

④ その他注意点

① 課題の明確化と現状分析

入庫・保管・ピッキング・出庫など、現行の作業フローを分析し、フロー上でのボトルネックが何なのか?を特定します。人手不足の問題なのか?作業の効率が落ちている原因は何か?ヒューマンエラーなのか?ヒューマンエラーだったら増加している要因は何か?作業フローの中でのスペース不足なのか?など・・

導入する機器によって、改善効果が得られるのかの予測も必要になります。導入後の人件費の削減、作業時間の短縮、ピッキングなどの精度向上など、数値で効果を予測できると費用対効果も具体的に検討しやすくなります。

② 自動倉庫の選択

前述のように、自動倉庫は多種多様です。一人で選択判断をするのではなく、チームやプロジェクトを組んで取り組む方がベストです。現状のスペースを考慮した上で、予算を決めていきます。製品の情報収集はインターネットでも行えますが、展示会やショールームに出向いて具体的な実機をみることをおすすめします。将来の拡張性を考慮する場合は、柔軟性が高いものを選択します。機能は今必要なものだけでいいのか?追加すべきものはないのか?など・・オーバースペックには注意したいものです。

新製品の場合は実績がなかったり、少ないものですが、企業の社風によってはメーカーとともに育てる気概があれば選択の候補になります。新製品は、メーカーの手厚い支援を得られやすくなるからです。メーカー任せにするのではなく、両社が歩み寄ってリスク分散やリスク回避していく姿勢が必要です。その判断のためには、信頼できるメーカーであるかだけでなく、担当する営業マンや同行する技術者の対応などの姿勢を見極めることも大事です。

また、コンサルタントに依頼することも一つの方法ですが、丸投げせずに自社の見識眼で主導することが大事です。あくまでもアドバイザーとして利用することが効果を得やすいと感じます。

③ 導入後の運用とリスク管理

運用をしていく上でのコストをシミュレーションしましょう。導入した自動倉庫や付帯設備の維持管理費、電気料金、保守メンテンナンス費用などを考慮します。定期的な点検は、機器の寿命を延ばすうえでは、とても大事なことです。

緊急時の予備部品のストックと交換、ソフトウェアのアップデートも計画的に実施し、安定稼働を確保します。防火対策や地震対策も考慮しましょう。日本は地震国である認識が必要です。日頃の備えあれば憂いなしです。新規設備の操作やメンテナンスに必要な人材育成は必須です。トラブル時において、メンテナンス契約をしたメーカーにオンコールをするにしても、メーカー作業員が到着するまでに応急対応を考えておく必要があります。社員の安全確保のための導線も検討しましょう。

④ その他注意点

- 荷姿について:実際使用している搬送・保管する荷物の荷姿を確認しましょう。自動倉庫や付帯設備で使用できる形状でないと作動できません。仕様が確定した後の変更は難しいのが現状です。

- 設置環境:通常の物流センターでの一般的な環境なのか?冷蔵や冷凍ではないか?エージングやクリーンルームのような特殊環境ではないのか?などです。自動倉庫によっては、冷凍対応している機種もあります。

- 設置スぺ―ス:導入する設備が設置できるスペースを確保しましょう。床の状態や天井の梁や配線ダクト・空調の配管・照明などの位置の把握をします。既設物流センターへの導入の場合は、注意が必要です。現設備に隠れて見逃すことも考えられます。過去のレイアウト図面だけに頼ると思わぬ落とし穴があることも考えられます。

- 消防法令:消防法令に適合しているかも確認しましょう。

- 補助金の活用:導入先が中小企業であれば、中小企業省力化投資補助金を使える可能性があります。詳しくは、企業省力化投資補助金のホームページをご確認下さい。

筆者プロフィール

一木 秀樹 (いちき ひでき)

未来フォレスト代表

日本物流システム協会マテハン塾 講師/月刊マテリアルフロー 営業企画室 室長

物流業界で35年以上のキャリアを誇る物流機器・マテハン分野の専門家。

伊東電機で26年間、営業部門の要職を歴任し、革新的なローラー内蔵型モーター駆動システムの普及や省エネコンベヤの開発に貢献。現在は未来フォレスト代表としてコンサルティング業務を展開する傍ら、JIMH「マテハン塾」講師や流通研究社『月刊マテリアルフロー』営業企画室長として、最先端の物流現場の取材・企画を手がける物流システムのエキスパート。

お客様の考えるレベルにあわせて

省力化・自動化をかなえるYEデジタルの物流ソリューション

『MMLogiStation』

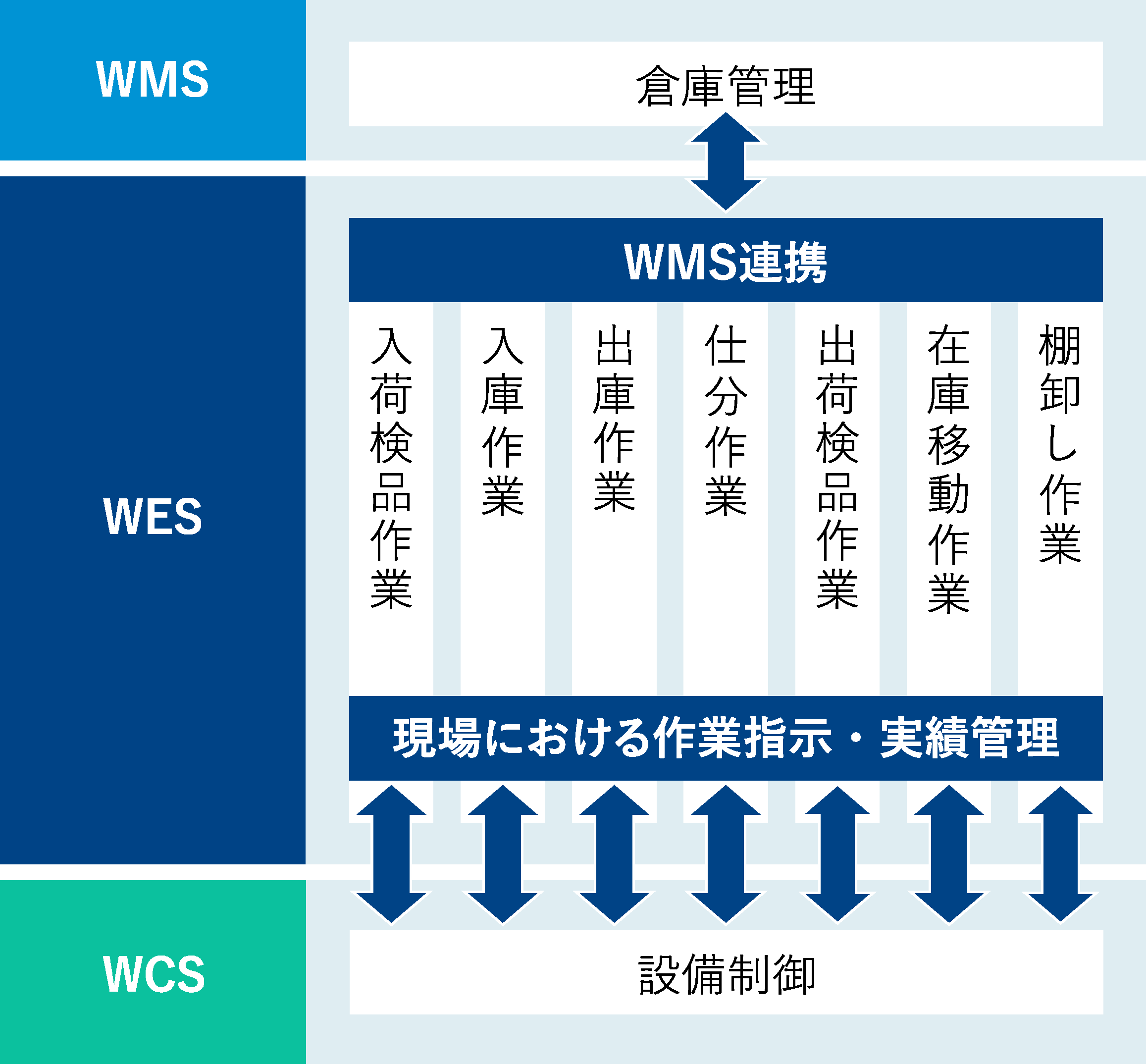

WES(倉庫実行システム)とは?

物流倉庫業務における基幹システムで、原料や在庫といった物の管理を行うWMS(倉庫管理システム)と、倉庫内の設備のリアルタイム制御を行うWCS(倉庫制御システム)の間で、「物流現場の制御・管理に特化」したシステムのこと。 従来WMSが行っていた現場の制御と管理をWESに分離することで、WMSの役割がシンプルになり、自動化設備の導入や作業手順の変更等、業務の変化にスピーディーに対応することが可能となります。